Zeitmessung

an den Olympischen Spielen

Citius, Altius, Fortius – schneller, höher, stärker. Was aber wäre das olympische Motto ohne die immer präziseren Instrumente, mit denen die heiss ersehnten Rekorde gemessen werden?

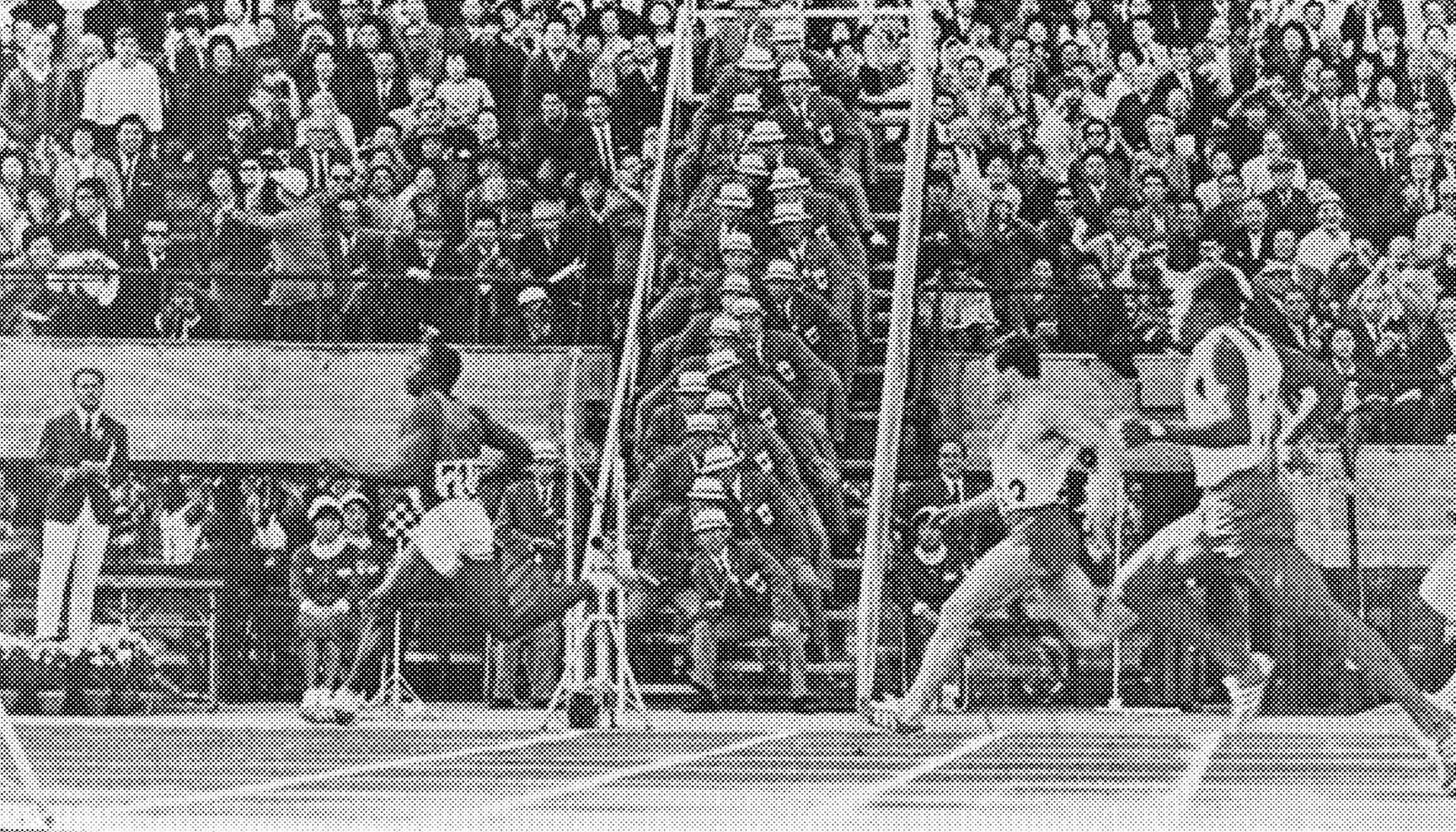

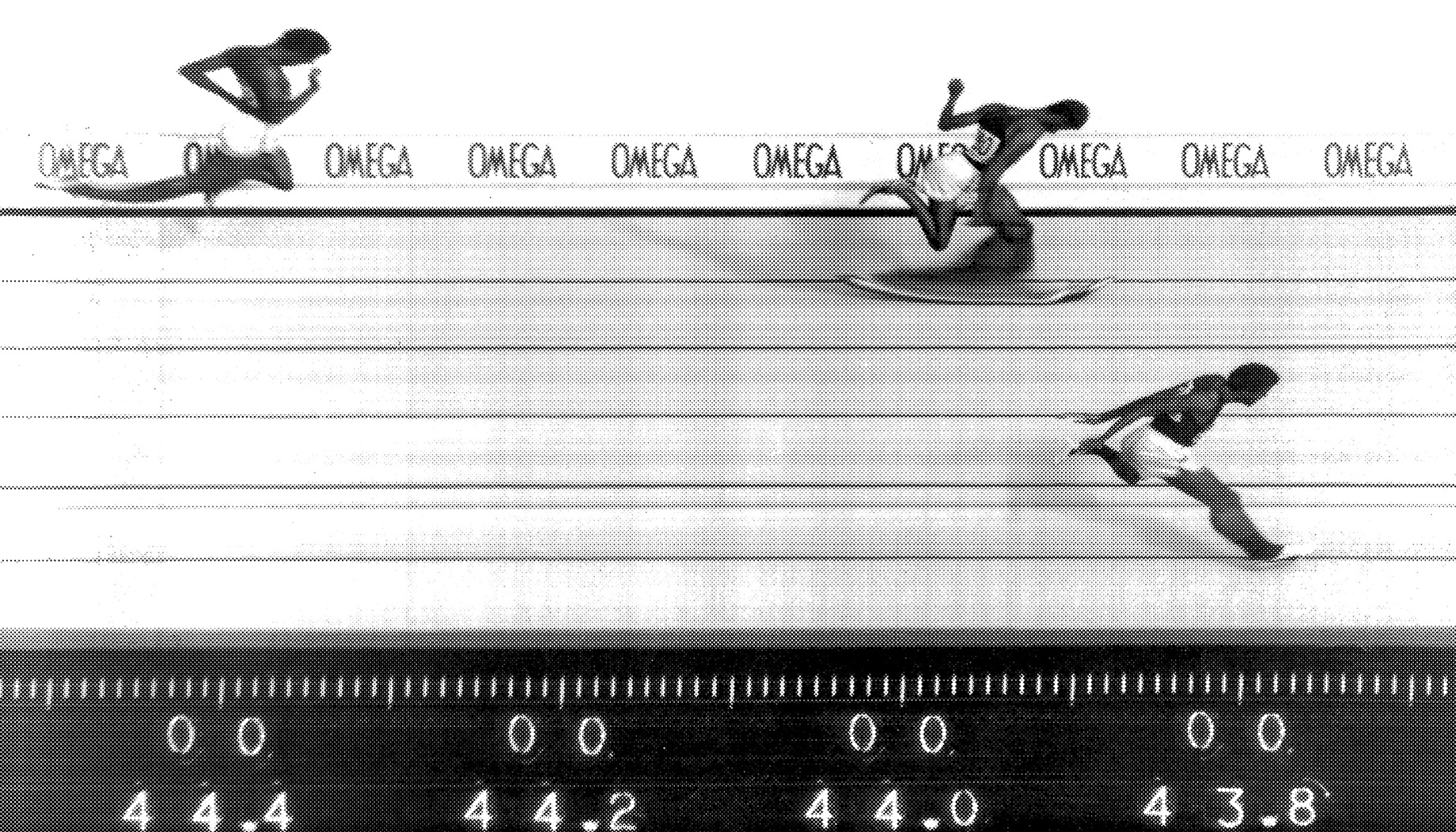

An den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fieberten 3,6 Milliarden Zuschauer mit. In Tokio werden trotz pandemiebedingtem Versammlungsverbot wohl ähnlich viele wenn nicht sogar noch mehr Sportbegeisterte vor ihren Bildschirmen sitzen. Das universelle Prinzip des grössten Sportereignisses der Welt verbindet die Menschen auf der ganzen Welt. Was aber die Begeisterung ausmacht und die olympische Geschichte prägt, sind Rekorde – je spektakulärer, desto besser. Manchmal ist der Vorsprung hauchdünn, wie 2008, als der Australier Michael Phelps die 100 Meter Delfin um winzige 0,01 Sekunden gewann. Entschieden hat den Wettkampf wie immer der offizielle Zeitnehmer. Auf dessen Schultern lastet vermutlich mehr Druck als auf allen Athletinnen und Athleten zusammen. Bis 2032 trägt Omega diese Verantwortung. Es ist noch nicht lange her, da lieferten sich die Uhrenmarken einen harten Konkurrenzkampf um den Titel des olympischen Zeitnehmers.

Schweizer Uhrmacher mit der grössten Ausdauer

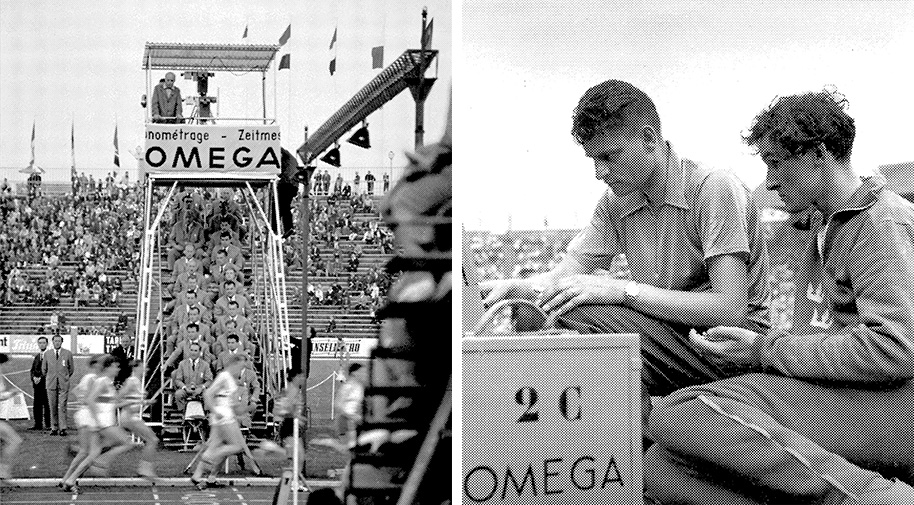

An den ersten Olympischen Spielen der Moderne 1896 in Athen stellte Longines die Stoppuhren. 1920 bis 1928 übernahm Heuer die Aufgabe und stieg gleichzeitig in die Zeitmessung von Ski- und später auch von Autorennen ein. 1932 in Los Angeles wurde erstmals ein «offizieller Zeitnehmer» ernannt. Den Zuschlag erhielt Omega. Ab den 1950er-Jahren steckten die Manufakturen zunehmend mehr Geld in das Sponsoring von Sport, mit dem sie weltweit für die Präzision ihrer Uhren warben.

1964 wurden die Schweizer Manufakturen aus dem Rennen geworfen. An den Olympischen Spielen in Tokio war erstmals der in der Quarztechnologie führende Uhrenhersteller Seiko aus Japan für die Zeitmessung verantwortlich. Vier Jahre später in Mexiko feierte Omega sein Comeback, zog sich danach angesichts des steigenden finanziellen Aufwands aber wieder zurück. Nach München 1972 warf auch Longines das Handtuch. Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) liess den Rückzug aber nicht einfach so auf sich beruhen. Mit olympiawürdigem Fairplay schlossen sich Omega und Longines unter der Schirmherrschaft der FH zur Schweizer Gesellschaft für sportliche Zeitmessung, dem heutigen Swiss Timing, zusammen, das seit 1983 der Swatch Group gehört. Als vorübergehendes Mitglied entwickelte Heuer unter anderem die Zähler für Olympia 1980...

Um weiterzulesen, bitte abonnieren Sie !